预防感染流感或其他传染病的措施

预防感染流感或其他传染病的措施

为持续监测传染病在澳门的流行趋势,并制定适切的防控措施,卫生局根据《传染病防治法》及《传染病强制申报机制》的规定,要求公共或私人医疗机构的负责人、首次诊断医生、填写死亡证明书的医生,以及实验室诊断技术人员,在法定时间内向卫生局申报传染病个案。目前,澳门共有45类疾病需强制申报。卫生局定期对申报数据进行分析与评估,并透过公布监测数据,让公众了解传染病的发展趋势,提升疾病预防意识,做好自我健康管理。

2025年8月,卫生局共记录了889例强制申报疾病个案。其中,病例数最多的前三类疾病分别为流行性感冒(616例)、肠病毒感染(150例)、沙门氏菌感染(31例),而较前一个月变化较明显的疾病分别为沙门氏菌感染(增加约1.8倍)及猩红热(减少55.6%)。

沙门氏菌感染

8月份共接获31例沙门氏菌感染病例申报,较去年同月的38例减少18.4%,较前一个月的11例增加1.8倍。沙门氏菌感染是指由非伤寒沙门氏菌引起的肠炎,疾病全年均可发生,但较多发生于7至10月份,与气候温暖有关;各年龄人士均易感染,常见于婴儿和5岁以下儿童。传播途径包括食用或饮用被动物或人类粪便污染的食物或水,如生或未煮熟的鸡蛋/鸡蛋制品、牛奶/牛奶制品、肉类/肉类制品等;亦可通过粪口途径出现人际传播。沙门氏菌感染的潜伏期为6至72小时,通常为12至36小时;传染期通常为数天到数周,少见可长达数月。病征以急性肠胃炎表现,包括恶心、呕吐、腹泻,伴发热及腹部绞痛等症状,病程一般4至7天。婴儿、长者或免疫功能低下者病情通常较严重,可因菌血症引发其他严重并发症,需由医生处方抗生素治疗。

猩红热

8月份共接获12例猩红热病例申报,较去年同月的28例减少57.1%,较前一个月的27例减少55.6%。猩红热是由A群β-溶血性链球菌(化脓性链球菌)感染引起的急性呼吸道传染病。潜伏期一般为1至3天,传染途径主要是接触到病患口腔、鼻咽分泌物以及飞沫感染,患者一旦受到感染,在发病前后均具有相当高的传播能力。该病全年可发病,但以冬春为高峰,多见于2至8岁儿童。主要征状为发热、咽喉痛、草莓样舌及皮疹,皮疹常出现于颈、胸、腋窝、手肘、腹股沟及大腿内侧面;典型的皮疹不出现于脸部,患处皮肤粗糙如沙纸,疹退后皮肤出现脱屑或片状脱皮;服用合适的抗生素可有效治疗,如没有适当治疗,可并发中耳炎、风湿热、肾病、肺炎、淋巴结炎、关节炎等。猩红热没有预防疫苗。

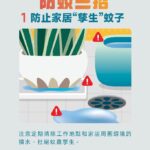

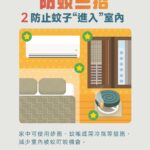

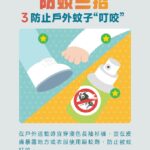

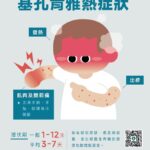

登革热及基孔肯雅热

7至8月份共接获6例登革热病例申报(1例本地和5例输入病例),13例基孔肯雅热病例申报(2例本地和11例输入病例)。登革热及基孔肯雅热都是通过白纹伊蚊或埃及伊蚊传播的传染病,其症状、传播途径、预防控制方法类似。登革热潜伏期一般为4至7日,发病时可有发热、头痛、后眼窝痛、肌肉关节痛及出疹等症状,若发展为重症会有出血、休克等表现;而基孔肯雅热潜伏期一般为3至7天,主要表现为发热、严重关节痛和出疹,多为轻症并持续数天,重症及死亡病例较少见,但关节痛可严重到影响个人活动并持续数周至数月。

为减少感染流感及其他传染病的风险,卫生局呼吁居民参考图文包,加强个人防护措施。