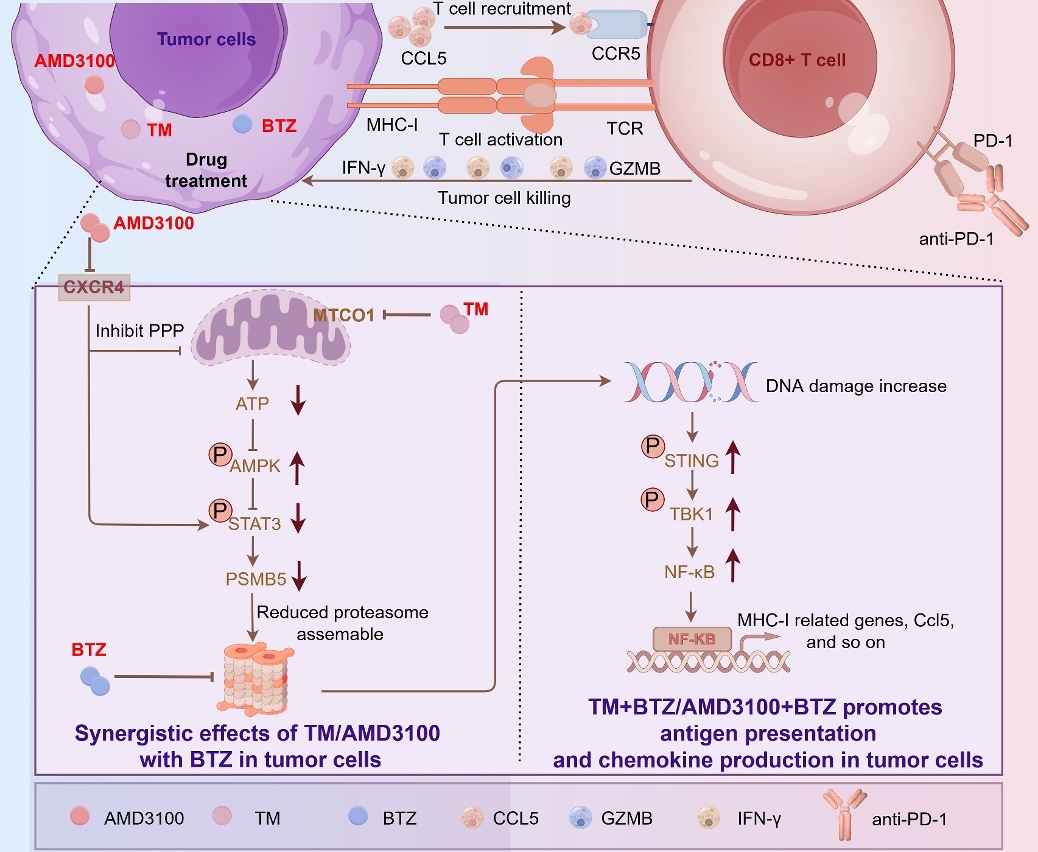

TM及Plerixafor增敏硼替佐米治療效果的機制及藥物組合誘導抗腫瘤免疫活化的機制

TM及Plerixafor增敏硼替佐米治療效果的機制及藥物組合誘導抗腫瘤免疫活化的機制

澳門大學健康科學學院講座教授鄧初夏的研究團隊在腫瘤研究取得重大進展。該研究利用藥物聯合篩選的方式,發現了提高蛋白酶體抑制劑治療實體腫瘤的策略,並揭示了該藥物組合有效提高免疫檢查點抑制劑對乳腺癌的治療效果,為廣大乳腺癌病患帶來新希望。相關研究成果在生物醫學領域備受矚目,並已發表於國際知名期刊《細胞報告醫學》(Cell Reports Medicine)。

蛋白酶體抑制劑臨床上廣泛應用於多發骨髓瘤等液體腫瘤的治療。澳大研究團隊在過去研究乳腺癌順鉑耐藥機制的工作中,揭示了耐藥細胞通過提升自身蛋白酶體活力,清除化療藥物損傷的蛋白質,進而逃避化療藥物介導的細胞死亡,並發現聯用蛋白酶體抑制劑可以有效逆轉腫瘤多藥耐藥。然而,對於實體腫瘤細胞,儘管在體外展現出對蛋白酶體抑制劑極強的敏感性,但在體內該類藥物並不能有效抑制實體腫瘤的生長。

為解決這一難題,研究團隊設計了藥物聯合篩選的策略,以篩選得到能夠增敏蛋白酶體抑制劑——硼替佐米殺傷腫瘤細胞效果的藥物。篩選發現,兩種已被美國食品藥品監督管理局(FDA)批准的藥物——四硫代鉬酸銨(Ammonium tetrathiomolybdate)和普樂沙福(Plerixafor),可以通過調控AMPK/STAT3/PSMB5信號軸增強乳腺癌細胞對硼替佐米的敏感性。另外,研究團隊還在乳腺癌小鼠模型中發現該藥物組合以CD8+ T細胞依賴的方式發揮抗腫瘤作用,具體的作用機制如下:(1)藥物組合誘導腫瘤細胞產生並分泌CCL5以招募CD8+ T細胞至腫瘤部位;(2)藥物組合啟動腫瘤細胞抗原處理及提呈通路以活化CD8+ T細胞;(3)活化後的CD8+ T細胞負責殺傷腫瘤細胞並放大抗腫瘤免疫效應。該研究結果極具臨床應用潛力,可為未來蛋白酶體抑制劑治療實體腫瘤提供新的藥物組合。

該研究的通訊作者為鄧初夏,第一作者為澳大健康科學學院博士生唐東洋。澳大健康科學學院博士生林詩琪、褚祥鵬、李玲、何林、喬雲鋒,博士後研究員雷海鵬、周靖波,研究助理教授邵方元、孫恆及客席副教授徐曉玲亦對該研究作出貢獻。澳大健康科學學院動物研究核心實驗中心、生物成像及幹細胞核心實驗中心的成員亦對該研究作出重要貢獻。該項目由國家自然科學基金(檔案編號:82030094)、澳門特別行政區科學技術發展基金(檔案編號:0009/2022/AKP、0004/2021/AKP、0007/2021/AKP、0092/2020/AMJ、0054/2023/RIA1)和澳門大學(檔案編號:CPG2023-00031-FHS、MYRG2020-00076-FHS、MYRG2022-00181-FHS、MYRG-GRG2023-00029-FHS)資助。全文可瀏覽:https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(25)00284-8。