預防感染流感或其他傳染病的措施1

預防感染流感或其他傳染病的措施1

為持續監測傳染病在澳門的流行趨勢,並制定適切的防控措施,衛生局根據《傳染病防治法》及《傳染病強制申報機制》的規定,要求公共或私人醫療機構的負責人、首次診斷醫生、填寫死亡證明書的醫生,以及實驗室診斷技術人員,在法定時間內向衛生局申報傳染病個案。目前,澳門共有45類疾病需強制申報。衛生局定期對申報數據進行分析與評估,透過公佈監測數據,讓公眾了解傳染病發展趨勢,提升疾病預防意識,做好自我健康管理。

2025年10月,衛生局共記錄了3,828例強制申報疾病個案。其中,病例數最多的前三類疾病分別為流行性感冒(3,505例)、腸病毒感染(202例)、猩紅熱(25例),而較前一個月變化較明顯的疾病分別為流行性感冒(增加226.7%)及腸病毒感染(增加92.4%)及猩紅熱(增加25.0%)。

流行性感冒

10月份共接獲3,505例流行性感冒病例申報,較去年同月的88例明顯上升,較前一個月的1,073例增加226.7%。流行性感冒(簡稱流感)是一種高度傳染性的急性呼吸道疾病,全年皆可發生,常見於冬春季(1至3月)和夏季(6至8月),而本澳最常見的流感類型為甲型流感(H1N1及H3N2)及乙型流感。流感病毒主要通過空氣、飛沫傳播,或直接接觸病者的口鼻分泌物傳播。常見症狀包括發熱、頭痛、肌肉痛、流涕、咽喉痛及咳嗽等。多數患者雖可自行痊癒,但老年人、嬰幼兒及慢性病患者可能出現支氣管炎、肺炎等併發症。接種季節性流感疫苗是最有效的預防方法。

腸病毒感染

10月份共接獲202例腸病毒感染病例申報,較去年同月的142例增加42.3%,較前一個月的105例增加92.4%。腸病毒感染可由柯薩奇病毒、埃可病毒、EV 71型腸病毒等引起,世界各地全年均有發生,一般以夏季高發,可引致多種疾病,比較輕微和常見的有手足口病及疱疹性咽峽炎,亦可引起嚴重的併發症,如心肌炎、無菌性腦膜炎等。腸病毒感染主要發生在5歲以下的兒童。潛伏期為3至7日。主要是通過直接接觸病者的排泄物傳染,亦可經飛沫、接觸受污染的物件等途徑傳染。兒童在托兒所、幼稚園等地方經常聚集一起,遊戲時會密切接觸,傳染性頗高的手足口病便容易暴發。發病初期有發燒、喉嚨痛,然後手掌面、腳及臀部出現水疱或不痛不癢的紅疹,口腔內會有小疱疹,繼而潰爛,7至10日內水疱與紅疹會漸漸消退,自然痊癒。腸病毒的傳染力始於發病之前幾天,在喉嚨與糞便中都存在病毒,而糞便可能延至數星期後仍帶有病毒。

猩紅熱

10月份共接獲25例猩紅熱病例申報,較去年同月的53例減少52.8%,較前一個月的20例增加25.0%。猩紅熱是由A群β-溶血性鏈球菌(化膿性鏈球菌)感染引起的急性呼吸道傳染病。潛伏期一般為1至3天,傳染途徑主要是接觸到病患口腔、鼻咽分泌物以及飛沫感染,一旦受到感染,患者在發病前後均具有相當高的傳播能力。該病全年可發病,但以冬春為高峰,主要多見於2至8歲兒童。主要徵狀為發熱、咽喉痛、草莓樣舌及皮疹,皮疹常出現於頸、胸、腋窩、手肘、腹股溝及大腿內側面;典型的皮疹不出現於臉部,患處皮膚粗糙如沙紙,疹退後皮膚出現脫屑或片狀脫皮;服用合適的抗生素可有效治療,若沒有適當治療,可併發中耳炎、風濕熱、腎病、肺炎、淋巴結炎、關節炎等。猩紅熱沒有預防疫苗。

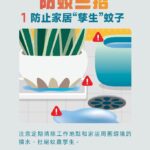

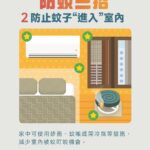

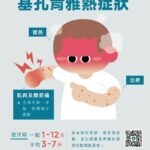

登革熱及基孔肯雅熱

10月份共接獲12例輸入登革熱病例申報,17例基孔肯雅熱病例申報(3例本地和14例輸入病例)。登革熱及基孔肯雅熱都是通過白紋伊蚊或埃及伊蚊傳播的傳染病,其症狀、傳播途徑、預防控制方法類似。登革熱潛伏期一般為4至7日,發病時可有發熱、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等症狀,若發展為重症會有出血、休克等表現;而基孔肯雅熱潛伏期一般為3至7天,主要表現為發熱、嚴重關節痛和出疹,多為輕症並持續數天,重症及死亡病例較少見,但關節痛可嚴重到影響個人活動並持續數周至數月。

為減少感染流感及其他傳染病的風險,衛生局呼籲居民參考圖文包,加強個人防護措施。